鼓励商业保险机构提供创新型养老保险产品

3月14日,上海市政府发布《上海市人民政府办公厅贯彻<国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若干意见>的实施意见》(以下简称《实施意见》),这项养老保险领域的创新政策终于迎来叩门声,明确将尽快启动个人税收递延型商业养老保险创新试点,制定上海试点方案和实施细则。

从分类看,养老保险可以分为基本养老保险、企业(职业)年金和商业养老保险,三者分别由政府、企业、个人三方承担。在国际上也被称为养老保险的三支柱体系。我国上世纪90年代建立了养老保障体系,如今基本养老“全覆盖、保基本”的目标基本实现,但是第二、第三支柱发展相对滞后,距离“多层次、可持续”养老保险体系还有一定差距。

其中,个人税收递延型商业养老保险(即税延型养老保险)落地最为外界关注。所谓税延型养老保险,是指个人缴纳的保费在一定金额之内可以在税前工资中扣除,而在将来退休后领取保险金时再缴税,这和个人收入纳税后才能购买商业保险有所不同。个人购买商业养老保险在个税缴纳时可获得税收优惠,这在许多发达国家已经是一个比较成熟的政策,有利于满足居民多层次的养老需求,亦将大大加快我国保险业发展步伐。

《实施意见》明确提出,要按照“市场为主、政府引导,鼓励创新、优化服务,管控风险、加强监管”的原则,推动商业养老保险创新发展。计划到2020年,基本建成与上海经济社会发展相适应的商业养老保障体系,形成产品多样、保障全面、诚信规范的商业养老保险市场。

在推动个人商业养老保险创新试点上,《实施意见》提出,发展创新型个人长期养老保险产品和融资服务;开展个人税收递延型商业养老保险试点;支持商业保险机构参与建设多层次长期护理保险制度;推动建立特殊群体综合养老保障计划;推动老年人住房反向抵押养老保险发展。

同时,《实施意见》提出,要拓宽服务领域、优化资产配置。包括:支持商业保险机构投资兴办养老社区以及其他多种形式的养老健康服务机构;发展针对各类为老服务机构的专项综合责任保险;鼓励商业保险机构为老年用品研发、生产和销售企业开发专项责任险;引导商业养老保险资金服务上海经济社会发展;审慎开展商业养老保险资金对外投资与合作;促进商业养老保险与上海各金融要素市场协调发展。

参考观研天下发布《2018年中国保险市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测》

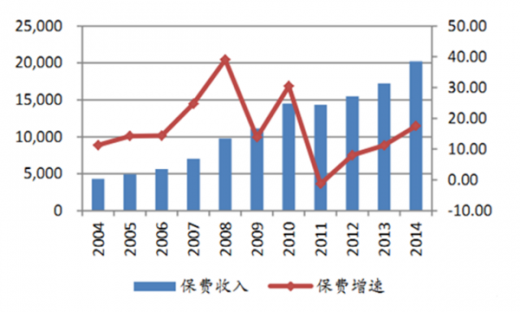

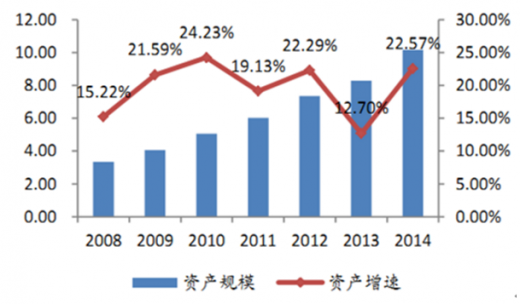

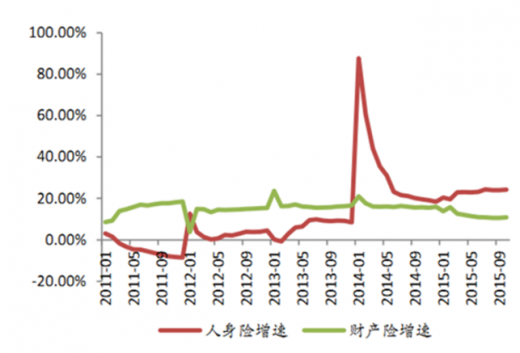

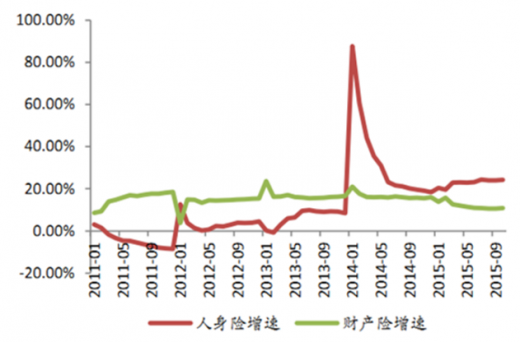

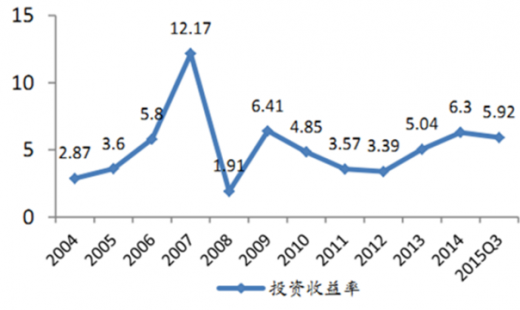

保险行业作为现代金融业的重要支柱之一,历来在经济社会的发展中扮演着重要角色。我国的保险业自1979年恢复以来发展至今,历经三十余载风雨,先后经历了萌芽复苏、野蛮拓荒以及结构调控等阶段,逐渐驶入良性发展轨道。截止到2014年末,全国保险公司资产总额首次站上10万亿大关,保费收入突破2万亿元,增速达到17.5%,是金融危机以来最高的一年。其中,人身险实现保费收入1.3万亿元,同比增长18.4%;财产险保费收入7203.5亿元,同比增长16%。实现保险资金运用收益5358.8亿元,同比增长46.5%,创历史新高。保险资金投资收益率也创近五年来最高水平,达到6.3%。

保险行业作为现代金融业的重要支柱之一,历来在经济社会的发展中扮演着重要角色。我国的保险业自1979年恢复以来发展至今,历经三十余载风雨,先后经历了萌芽复苏、野蛮拓荒以及结构调控等阶段,逐渐驶入良性发展轨道。截止到2014年末,全国保险公司资产总额首次站上10万亿大关,保费收入突破2万亿元,增速达到17.5%,是金融危机以来最高的一年。其中,人身险实现保费收入1.3万亿元,同比增长18.4%;财产险保费收入7203.5亿元,同比增长16%。实现保险资金运用收益5358.8亿元,同比增长46.5%,创历史新高。保险资金投资收益率也创近五年来最高水平,达到6.3%。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。