新材料是人类一切社会生活和经济发展的基础性要素,一次次推动着技术革命的进步;反过来,满足社会发展的需求是材料不断创新与发展的源动力。近几年,我们国家为实现材料强国的目标,我国也陆续出台了一系列政策和支持方案,为新材料的发展提供了良好的政策环境,来支撑我国新材料行业的发展。

| 时间 |

颁布部门 |

相关政策 |

主要内容 |

| 2020年 |

科技部、发改委、工信部和财政部 |

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》 |

加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破;提升稀土、钒钛、钨钼、锂、石墨等特色资源在开采,冶炼、深加工等环节的技术水平;加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电 |

| 2020年 |

国务院 |

《节能与新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 |

加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展 |

| 2020年 |

科技部 |

《关于国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器言修复替代”重点专项2020年度拟立项项目安排公示的通知》 |

将“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项拟立项项目信息进行公示 |

| 2018年 |

工信部、财政部 |

《国家新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案》 |

为贯彻落实《新材料产业发展指南》,加快新材料产业重点平台建设,工业和信息化部、财政部联合制定了《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《国家新材料测试评价平台建设方案》,并经国家新材料产业发展领导小组审议通过 |

| 2018年 |

工信部、财政部 |

《关于印发国家新材料产业资源共享平台建设方案的通知》 |

到2020年,围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键环节,基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。 |

| 2017年 |

发改委 |

《新材料关键技术产业化实施方案》 |

为全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,按照《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年) 》(发改产业[2017] 2000号) 有关要求,我们制定了轨道交通装备等9个重点领域关键技术产业化实施方案 |

| 2017年 |

工信部、发改委、科技改委、科技部、财政部 |

《新材料产业发展指南》 |

重点任务是:突破重点应用领域急需的新材料;布局一批前沿新材料;强化新材料产:业协同创新体系建设;加快重点新材料初期市场培育;突破关键工艺与专用装备制约;完善新材料产业标准体系;实施“互联网+"新材料行动;培育优势企业与人才团队:促进新材料产业特色集聚发展。 |

| 2016年 |

国务院 |

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 |

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才技术资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快, 新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,-些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大-批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。 |

| 2015年 |

国务院 |

《中国制造2025》 |

重点发展:特种金属功能材料、高性能结构材料、功能高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料;提前布局:超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等 |

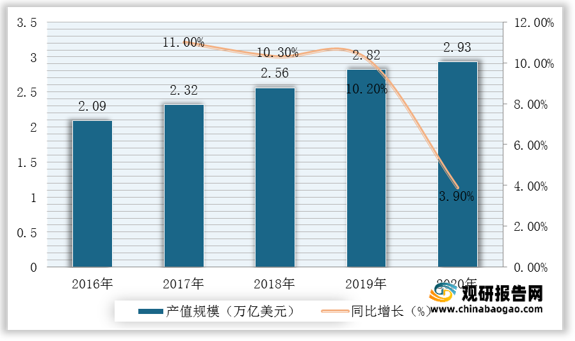

近年来,全球各国进一步推动全球新材料产业的发展,出台了相应的扶持政策及规划,加上下游电子信息、生物医疗、汽车工业等产业不断发展。根据数据显示,2019年全球新材料产业产值规模2.82亿美元,2020年全球新材料产业产值规模达2.93万亿美元,同比增长3.9%。

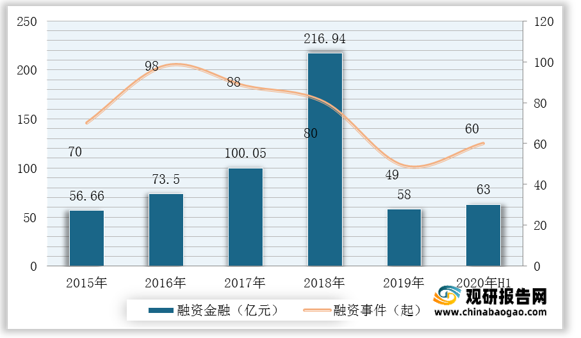

根据观研报告网发布的《2021年中国新材料行业分析报告-行业调研与投资定位研究》显示。2015-2018年我国新材料行业投融资市场成增长态势,2018年事件金额约216.94亿人民币,事件数量80起;2019年开始资本趋于理性,事件数量仅49起,金额约58亿人民币;截止2020年上半年我国新材料行业投融资事件60起,融资金额63亿元。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。