自2002年以来,我国发布的多项可再生能源和节能减排相关政策及规划加快推动了我国地热能的发展,如2021年4月最新发布的《关于促进地热能开发利用的若干意见(征求意见稿)》明确提到未来五年的地热能供暖面积目标,推动地热能市场的开发和投资。

| 时间 |

政策名称 |

主要内容 |

政策类型 |

| 2021年4月 |

《关于促进地热能开发利用的若干意见(征求意见稿)》 |

到2025年地热能供暖(制冷)面积比2020年增加50%。初步估算,未来五年浅层地热能供暖(制冷)可拉动投资约1400亿元,水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元,地热发电可拉动投资约400亿元。 |

支持类 |

| 2021年2月 |

《国家能源局关于因地制宜做好可再生能源供暖工作的通知》 |

积极推广地热能开发利用。重点推进中深层地热能供暖,按照“以灌定采、采灌均衡、水热均衡”的原则,根据地热形成机理、地热资源品位和资源量、地下水生态环境条件,实施总量控制,分区分类管理,以集中与分散相结合的方式推进中深层地热能供暖。 |

支持类 |

| 2020年1月 |

《对检查可再生能源法实施情况报告的意见和建议》 |

提到要加强深海、远海风电和深层地热能的研发攻关。 |

支持类 |

| 2019年1月 |

《关于征集2019年度能源领域行业标准计能源领域行业标准计 |

重点围绕煤电油气等常规能源、水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源及可再生能源页岩气、煤层气(煤矿瓦斯)等非常规油气及海洋油气资源开发、煤炭深加工及梯级利用、储能技术、能源互联网、电动汽车充电设施、船舶岸电、分布式能源、高效节能、新型装备、军民融合、农村能源等标准项目进行申报。 |

支持类 |

| 2018年1月 |

《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》 |

要求对地热资源因地制宜开发利用,对现有非清洁燃煤供暖适宜用浅层地热能替代的,应尽快完成替代;对集中供暖无法覆盖的城乡结合部等区域,在适宜发展浅层地热能供暖的情况下,积极发展浅层地热能供暖。 |

支持类 |

| 2017年11月 |

《京津冀能源协同发展行动计划(2017-2020年)》 |

明确在雄安新区、北京城市副中心、天津滨海新区、冬奥会赛区、北京新机场等新增用能区域,支持以地热能、风能、太阳能为主的可再生能源开发举措。 |

支持类 |

| 2017年11月 |

《中华人民共和国可再生能源法(修正本)》 |

修订本强调电网企业全额收购可再生能源电量;鼓励个人安装太阳能利用系统。 |

规范类 |

根据观研报告网发布的《2021年中国地热能行业分析报告-行业深度研究与发展战略评估》显示,我国地热资源主要集中在东部和西南部地区。受环太平洋地热带和地中海 - 阿尔卑斯—喜马拉雅地热带的影响,我国东南沿海地区和西南部地区形成了两个地热资源富集区。

| 地热资源类型 |

分布特征 |

典型区域 |

| 高温(150℃-180℃) |

/ |

藏南、滇西、川西和台湾地区 |

| 中低温-沉积盆地型 |

地热资源储集条件好、储层多、厚度大、分布广,热储温度随深度增加,地热资源储量大 |

东部地区、松辽盆地和环鄂尔多斯断陷盆地等 |

| 中低温-隆起山地型 |

一般规模较小 |

东南沿海、台湾、藏南、川西、滇西和胶辽半岛 |

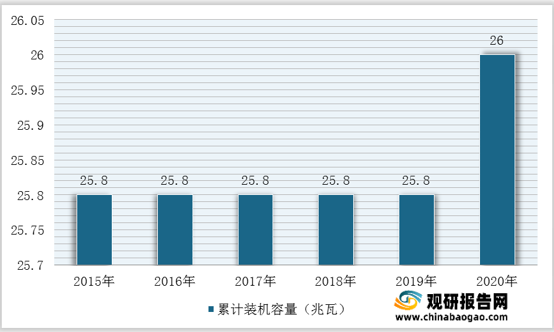

我国地热能开发利用处于起步阶段,关键技术有待突破,近五年我国地热发电装点容量没有出现过变动。随着我国 “碳中和”和“碳达峰”目标的确立,我国地热发电装机容量才得到增长。观研报告网发布的资料显示,2019年我国地热发电累计装机容量达25.8兆瓦,2020年我国地热发电累计装机容量达26兆瓦。

我国地热能资源丰富,但资源探明率和利用程度较低,开发利用潜力很大。目前,我国大陆 336 个主要城市浅层地热能年可采资源量折合 7 亿吨标准煤,水热型地热能年可采资源量折合 18.65 亿吨标准煤,干热岩型地热能基础资源量折合 8560000亿吨标准煤。

目前,地热能作为新能源中的优势能源之一,其利用模式,也由市场经济初期的地热温泉利用,逐步向能源为主的利用模式转型,使可贵的地热资源得到充分、高效的利用。在未来,地热能作为能源的主流利用模式有三种,分别是:地热供暖、地热发电与地热农业。(TJL)

| 趋势 |

主要内容 |

| 地热供暖 |

能效利用率更高,十分经济实惠。走入城市房地产领域,为居民住宅提供区域集中供暖,使这种清洁、高效、廉价的能源变成日常不可或缺的经济生活能量来源。 |

| 地热发电 |

利用地下热能的蒸汽发电,此过程中不会产生任何碳排放,可以摆脱距离传输的制约,使地热电能能被供应给更广泛的地区。 |

| 地热农业 |

浅层地热能的主流利用模式之-一。建立种、养殖多业多学科基地,发展地热农业温室、灌溉、养殖、孵化、农产品加工等,将农业工程技术与地热资源优势结合起来。 |

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。