近几日,我国多地区拉闸限电引发热议,东北地区所受影响更为严重。根据资料显示,此次我国东北拉闸限电,主要原因为:风电骤减,电网频率跌破安全红线、煤电大减,东北电力供应紧张、煤炭供应紧张,价格高涨。

| 主要原因 |

分析 |

| 风电骤减,电网频率跌破安全红线 |

由于风电骤减等原因,电力供应缺口进一步增加至严重级别,辽宁省启动3轮II级(负荷缺口10-20%)有序用电措施,个别时段在实施有序用电措施最大错避峰416.92万千瓦的情况下,电网仍存在供电缺口。根据《电网调度管理条例》,东北电网调度部门依照有关预案,直接下达指令执行“电网事故拉闸限电”。 |

| 煤电大减,东北电力供应紧张 |

受全国性煤炭紧缺、煤价高企、煤电价格倒挂影响,目前绝大多数省份出现供电紧张局面。近日用电紧张期间,辽宁的火电出力仅为装机容量的一半左右。 |

| 煤炭供应紧张,价格高涨 |

煤炭供应紧张,煤价高企、煤炭价格和电价倒挂是导致当前作为电力系统压舱石的煤电出力不足的根本原因,也直接导致多个省份的电力供应紧张,并有扩大之势,燃煤之急迫在眉睫。 |

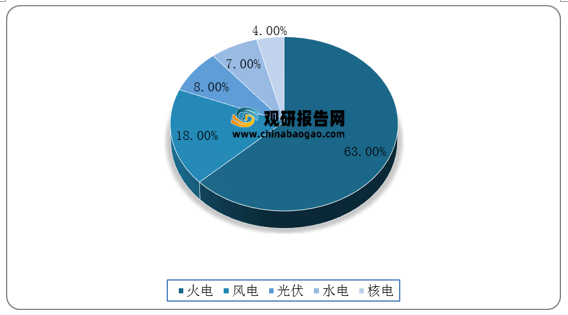

从我国东北三省电力结构来看,截止至2020年底我国东北三省主要电力来源于火电,占总电量的63%;其次为风电,占总电量的18%;其他清洁能源(光伏、水电、核电)发电量之和仅占总电量的19%。

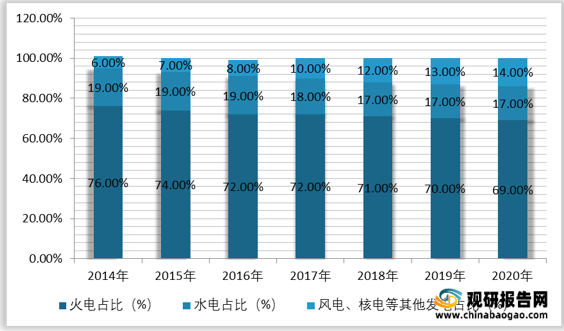

虽然近年来我国将重点发展核电、新能源发电,但目前火力发电规模依然占比非常大。2020年我国发电结构中,有69%的发电量来自于火电,但是2014-2020年的发电量结构变化能够看出我国火电发电占比是处于逐渐下降的,风电、光伏、核能等其他能源发电占比逐渐升高。

根据观研报告网发布的《2021年中国电力行业分析报告-行业调研与市场商机研究》显示,对于煤炭燃料的限制使用使得原煤价格受到影响,全球范围内自2018年起原煤平均价格大幅下滑,然而2021年全球原煤价格高涨,截止至9月底原煤价格约为去年9月价格的4倍。根据数据显示,2020年亚洲原煤市场价格为71.33美元/吨,2021年1-9月亚洲原煤市场价格为171.52美元/吨。

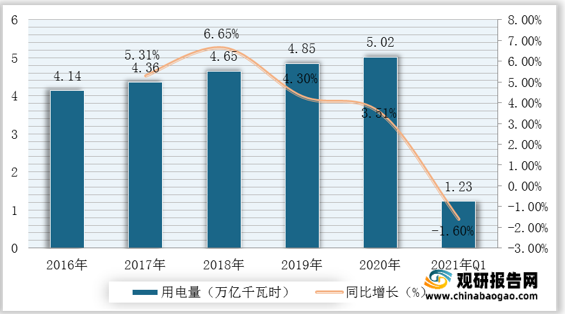

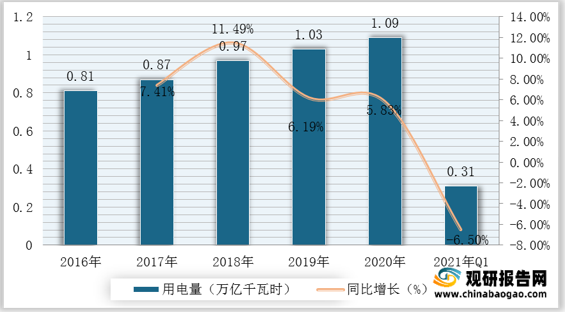

工业用电是指主要从事大规模生产加工行业的企业用电,工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。观研报告网发布的资料显示,2016-2020年我国工业用电量由4.14万亿千瓦时增至5.02万亿千瓦时,2021年第一季度的工业用电量为1.23万亿千瓦时。

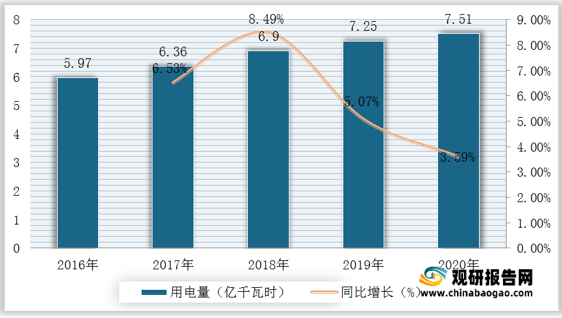

电力行业作为我国国民经济重要的支柱产业,我国电力需求量未来也必将随着国家产业的发展而持续增长。但鉴于环境问题,清洁能源发电已经成为了我国电力行业的主要发展趋势。(TJL)

| 趋势 |

主要内容 |

| 煤电灵活性改造 |

随着新能源加速发展和用电特性的变化,系统对调峰容量的需求将不断提高。我国具有调节能力的水电站少,气电占比低,煤电是当前最经济可靠的调峰电源,煤电市场定位将由传统的提供电力、电量的主体电源,逐步转变为提供可靠容量、电量和灵活性的调节型电源,煤电利用小时数将持续降低,预2030年将降至4000小时以下。 |

| 清洁能源成为重点 |

2021年,“十四五”规划下针对针对电力行业提出深化供给侧结构性改革发展低碳电力,就要通过能源高效利用、清洁能源开发、减少污染物排放,实现电力行业的清洁、高效和可持续发展。我国在光电、水电、核电等均提出了相关了规划,要求清洁能源发电要能够开始承担主要发电任务。 |

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。