近几年,我国为推动智能网联汽车的发展,从中央政府到各级地方政府,相继制定了一系列政策法规和标准体系,鼓励和支持智能网联汽车快速、健康、有序发展。

| 时间 |

政策名称 |

政策要点 |

| 2018年 |

《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》 |

到2020年,实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖,开展5G-V2X示范应用,建设窄带物联网(NB-IoT)网络,构建车路协同环境。车联网用户渗透率达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上 |

| 2019 |

《交通强国建设纲要》 |

加强智能网联汽车研究(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链 |

| 2019 |

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)征求意见稿》 |

到2025年,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用 |

| 2020 |

《智能汽车创新发展战略》 |

推动5G与车联网协同建设,支持优势地区创建国家车联网先导区。战略愿景:2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法律标准、产品监管和网络安全体系基本形成 |

| 2020 |

《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知》 |

基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用。建设C-V2X车路协同平台功能和交互能力,以及相关C-V2X/5G模组、设备的功能及性能,并对大规模测试数据进行规范和分析 |

| 2020 |

《关于推动5G加快发展的通知》 |

促进“5G+车联网”协同发展,结合5G商用部署,引导重点地区提前规划,加强跨部门协同,推动5G、LTE-V2X纳入智慧城市、智能交通建设的重要通信标准和协议 |

| 2020 |

《2020年智能网联汽车标准化工作要点》 |

1)形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系,并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。3)加快推进四项急需关键标准出台,其中包括基础通用类标准(如分级标准、术语定义等)、汽车智能化标准(如自动驾驶等)、汽车网联化标准(如V2X、数字认证等)、行业协同和标准联合研究(如车路协同、高精度地图、云平台等) |

| 2021 |

《国家综合立体交通网规划纲要》 |

推动智能网联汽车与智慧城市协同发展,建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系;推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用。 |

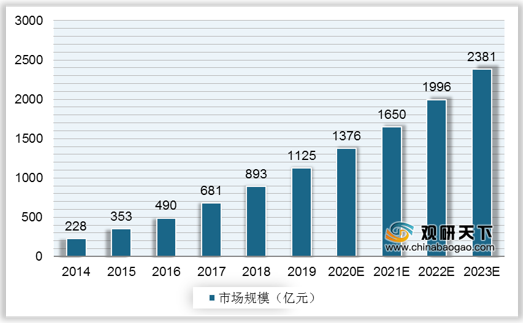

随着国家政策扶持力度的不断加大、相关技术的日趋成熟,我国车联网产业进入快速发展通道。2014年我国智能网联汽车市场规模约228亿元,随着自动驾驶及网联技术的升级,预计到2023年将突破2300亿元,

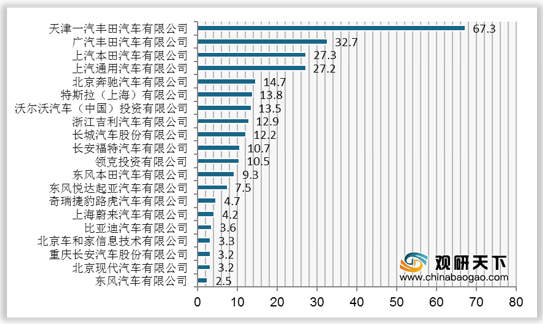

此外,智能网联汽车产业已成为汽车产业转型升级的重要战略方向。自2020年开始,智能网联汽车产业发展迎来政策支持黄金期,基于政策支持背景,车企全面加速推进自动驾驶技术规模化落地与新技术研发。超50家企业及品牌实现L2级别自动驾驶车型大规模商业应用,2020年,我国L2级智能网联乘用车的市场渗透率达到15%,市场销量达到300万辆水平,智能网联汽车的市场竞争力与重要性更加凸显。

|

|

12月 |

1-12月累计 |

12月环比增长 |

| 智能网联乘用车 |

43.2万辆 |

303.2万辆 |

27.7% |

| 全部乘用车 |

237.5万辆 |

2017.8万辆 |

3.3% |

| 智能网联乘用车占比 |

18.2% |

15.0% |

|

欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:

《2021年中国智能网联车市场调研报告-市场运营态势与发展前景研究》

《2021年中国智能汽车(智能网联汽车)产业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

报告订购咨询请联系:

电话:400-007-6266 010-86223221

客服微信号:guanyankf

客服QQ:1174916573

客服邮箱:sales@chinabaogao.com

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。